トチった!完全にトチった!

とは、業界用語で『遅刻する』というような意味だ

ワークショップ参加の2日目の朝、目を覚まして時計を見ると、時計の針は10時ジャストを指していた。

ああ、10時かあ・・・

あ!あ!あ!!!やべッ!!!

そう。

ワークショップが始まる時刻、まさに10時丁度に、僕は目を覚ましたのだ。目覚ましを掛けずに寝てしまったようだ。

こういう奇妙な偶然の一致は、心理学や潜在意識に多少でも知識がある人なら決して『数奇な偶然』とは思わないはずだが、とにかくも、完全に遅刻してしまったことだけは間違いない。

中央線沿線にある僕の家から永田町のワークショップ会場まで行くには、少なく見積もっても1時間近くはかかる。

そもそも、こういう失態を犯すその予兆はあった。

なぜなら、ワークショップ初日に余りにも大きな刺激を受けすぎて、昨夜は全然寝付けなかったからだ。

でも少しでも眠かなきゃな、と寝酒を飲みすぎたのが寝坊した一番の原因だろうと思う。

寝坊して遅刻した過去の記憶を思い返せば、セカンド助監督として撮影現場に出ていたとき以来だから、実に約20年ぶりくらいの大失態だった。

ちなみに監督になってからは、一度の遅刻もしていない。というか、監督が現場に来ないと現場は動かず、完全に撮影自体が止まってしまうから、余程の事情がない限り『トチる』なんて許されるはずがないのだ。

ああ、どうしてこんな重要な時に・・・

僕はそんな悠長な説明台詞をつぶやく前に、すでにシャワーを浴びるためにパンツを脱ぎ捨て風呂場へ飛び込んでいた。

この興奮の正体は一体なんだ??

初日のワークショップでは、プレイヤー達の演技とイヴァナのコーチングに大変大きな刺激を受けた。

時に、僕は、

心を揺さぶられ感情が昂ぶると『歩く』という行動を取る癖がある。

どういうことかと言えば、映画でも演劇でもアートでも、いや好きな異性とのデートでも何でもいい。とにかく予期せず感情を大きく揺さぶられると、とにかくまっすぐに家に帰れないという癖があるのだ。

例えば、ある映画を見て大きく感動したとすると、どうしてこんなにも僕は感動しているのか、自分自身で何かしらの答えを見つけたくなって、とにかく歩く。

歩いて歩いて歩きながら、あれこれと頭の中で考えを巡らす。いや、情報の整理をしているのかも知れない。

単純に電車や車に乗れば家に早く帰れるが、まっすぐ家に帰ってしまうと、この言葉に出来ない感覚を忘れてしまうようで勿体ないのだ。

考えてみると、ワークショップ初日には、イヴァナ・メソッドでは当たり前のツールである

- 痛みの共有

- セクシャル・ファンタジー

- エモーショナル・ダイアリー(感情日記)

- インフォメーショナル・エモーショナル・ダイアリー

というテクニックを、会場の参加者全員が実際に体験する時間が設けられていた。

そのツールについての詳細な説明はここでは割愛するけれど、要は、自分の潜在意識に意図的にアクセス、アプローチするためのテクニックだと思って欲しい。

見学者である僕も、もちろん偶然隣り合わせた見学者の可愛い女性と『痛みの共有』と『セクシャル・ファンタジー』を初体験し、持ち込んだノートとペンを使って『エモーショナル・ダイアリー』や『インフォメーショナル・エモーショナル・ダイアリー』も実践できた。

自分の潜在意識にアクセスして、普段は思い出しもしないような「過去の忘れていた(と思っていた)感情記憶」にもアプローチすることができ、自分でとても驚いたのを覚えている。

その上、現場の役者たちの決意を持った演技とイヴァナの熱のこもったコーチングをステージの間近で見たのだから、完全に心が掻き乱された状態だった。しかも10時から19時までの長丁場だ。

初日のワークショップ会場を出た僕は、興奮して素直に電車に乗って帰ることが出来ず、歩いて、歩いて、歩いて、歩いた。

永田町から四谷まで歩き、そこから丸の内線で新宿三丁目まで電車に乗り、そこからまた延々と自宅のある杉並区の家まで歩いた。

でも、なぜこんなにも興奮しているのか、その理由は全く言葉にならない。

気持ちをクールダウンするために、自宅へ帰る前にはできるだけ賑わった居酒屋へ立ち寄り、客たちの談笑をBGMに酒を飲みながら『答えらしきもの』を探そうとして1日を振り返り、アレコレと考えを思いを巡らせたが一向に考えがまとまらない。

とっ散らかった気持ちのまま自宅に戻ると、今度はシャワーを長時間浴びながらも再び考えたが、何ひとつ納得できるような考えが浮かんでこない。

そして、相当のお酒が身体に入っている筈なのに、全く眠くならないのが不思議だった。

だから、再びお酒のボトルを手に取って、眠くなるまで飲みながら考え続けた。結果、朝寝坊をし、トチってしまったというわけだ。

一生懸命に考えた答えの糸口は、2日目のワークショップで捕まえられるかも知れないな。そう結論づけていたのに、まさかの寝坊。

僕個人にとっては大失態だった。

けど、目覚ましもかけずに寝てしまったのに、10時というワークショップの開始時間に目を覚ましたのは奇跡だった。これも潜在意識のなせる技だけど、話が脇道にそれるのでこの話はまたの機会に。

とにかく、僕は超高速で身支度をして駅まで懸命に走り、運良く入線してきた電車に飛び乗って会場向かうと、頑張った甲斐もあり、11時15分過ぎには会場に到着することができた。

ただ、会場には着いたが、そのままワークショップの行われているホール内へは入れなかった。

イヴァナはシーンの演技が始まると、そこからは一切、会場への人の出入りを認めないからだ。これはロスのイヴァナ・スタジオでも同様。携帯電話をオフせずシーン中に電話が鳴るようならば、罰金さえ払わなくてはならない。

僕は仕方なくロビーで現在進行中の演技とコーチングが終わるタイミングまで待つしかなかった。

遅刻したせいで、8組のうち2組の2日目の芝居とコーチングを見逃したが、その分、会場の誰よりも集中する気持ちで参加できたのは、むしろ良かったかもしれない。

ポジティブだなあ〜、僕って^^

イヴァナチャバックの魔法

さて、僕にとってのワークショップ2日目について。

結果から書くと、登壇者たちの2日目の芝居の変化に驚いた。その劇的な変化を形容して『イヴァナ・マジック』という言葉があるけれど、こんなにも同じ人の芝居が変化するものなのだろうか?

初日の芝居は、おおかたの役者たちの演技は観客(見学者やイヴァナ)を意識している、どちらかというと見せる芝居に見えたが、2日目はその都度都度で介入するイヴァナの直接指導によって、完全にキャラクターと役者本人の物語が重なった表現に変化しているように感じた。

今、まさにライブで、自分の背負っている過去の物語と戦っている。

そんな演技を超えた生々しい感情を芝居に持ち込んで演じ、完全に目の前の芝居相手にだけ集中している様は、見ているものを惹きつけるに十分だった。

そう。物事はいつも結局はとてもシンプルだ。

僕は単純に、イヴァナチャバックのメソッドを、もっと深く深く知りたいと感じ、もっともっと学びたいと思ったのだ。それが、僕があれほどまで興奮した理由だったのだ。

イヴァナとの握手の意味

2日目のワークショップは、17時ごろには終了。

そしてワークショップ終わりには、主催者で同時通訳をしていた白石哲也が、2月後半から2週間のLAツアーにはまだ残席があるので、是非検討してみてください、とアナウンスしていた。

LAツアーとは、

ハリウッドにあるイヴァナチャバック・スタジオに乗り込み、2週間の間、イヴァナチャバックから直接指導を受けることのできる、日本人俳優だけの特別プログラムらしい。

この時には、それくらいの感想でしかなかった。

それから1年後の2020年のLAツアー(2020年からは『LAブートキャンプ』に改称)には僕も参加し、またイヴァナチャバック認定のアクティングコーチになるためにティーチャートレーニングまで受ける事になるとは、この時の僕は想像さえしていなかった。

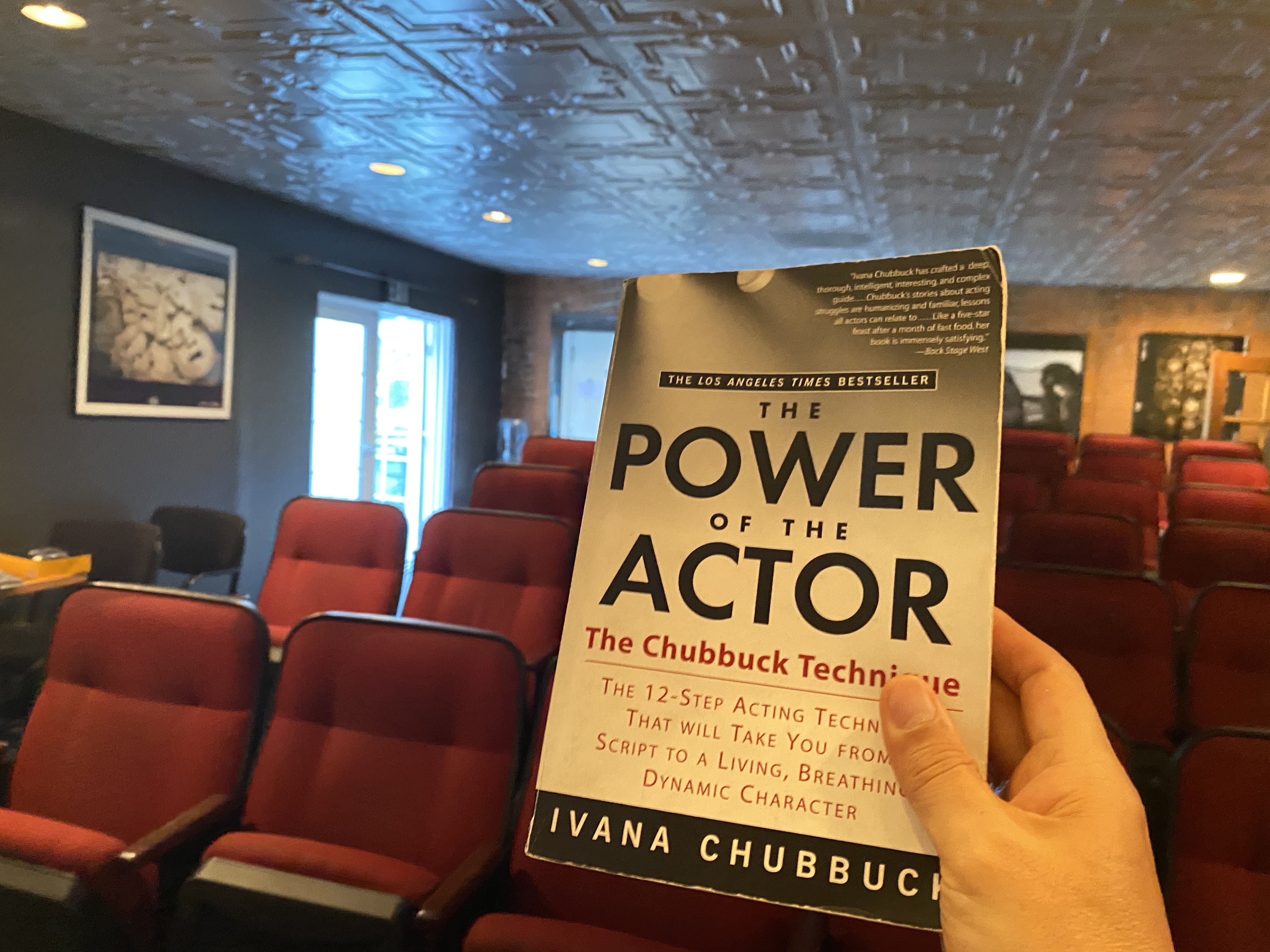

何しろ、ワークショップ開催2日前にイヴァナチャバックの来日ワークショップの存在を知り、いや、イヴァナチャバックというアクティングコーチの存在自体を知ったのが2日前のことだ。そして、この時点では彼女の書いた書籍「イヴァナチャバックの演技術」の内容も全くと言っていいほど理解できていない状態だったからだ。

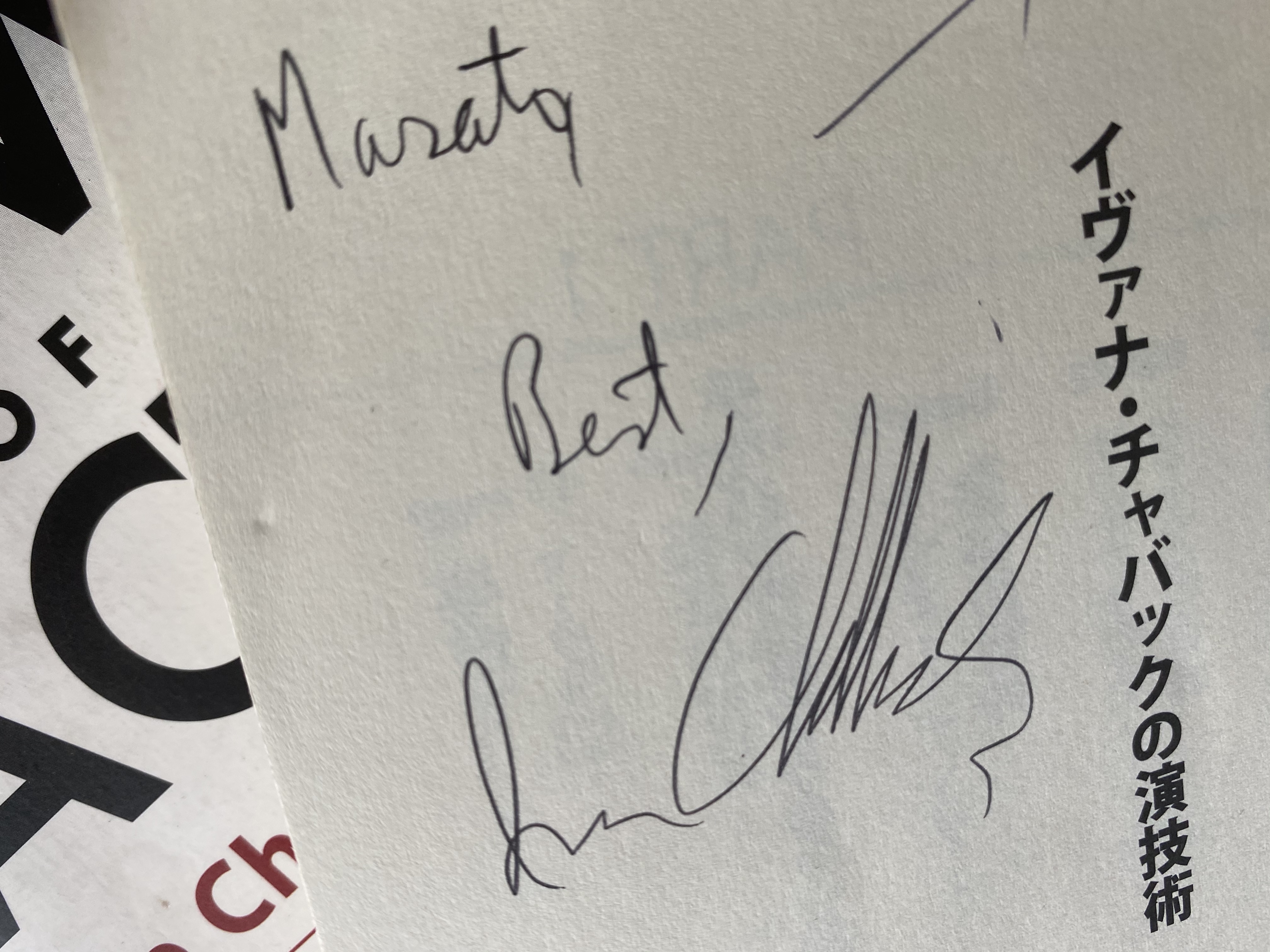

ワークショップが終わると、会場のバラシと共に、イヴァナが書籍にサインをする時間が設けられていた。

イヴァナの書籍にサインを書いてもらい、握手をして一緒に写真を撮るために会場の多くの人が長蛇の列を作った。

僕は迷った。

実は昔から、こういう誰か憧れの有名人にサインをもらったり、一緒に写真を撮って貰ったりするようなことが、僕は大の苦手だった。

それが、どんなに大好きなスターであろうが、有名人であろうが、今まで列にならんでまでサインを貰おうなんてしたことは一度だってない。

本当は心の底では欲しくて欲しくて仕方なくても、強がって自分からは近づかないような、ひどく天邪鬼な性分なのだ。

でも今回は、迷いに迷って一度は会場を後にしかけたが、でも結局は思い直し、僕は最後列付近の列に持参した本を持って並んだ。

まだ買ったばかりでペラペラとめくったくらい、何ひとつ読んでいない真新しい本をイヴァナに差し出し、僕の名前と彼女のサインを書いてもらい、一緒に写真をとって、最後に握手をしてもらった。

この握手をした時の手の感覚は、今でも覚えている。

すごく暖かく、母親のように何もかもを包み込むような柔らかな手の感覚だった。

認定コーチになった今、改めて振り返ってみると、僕はあの握手をした瞬間に、認定コーチへチャレンジすることを考え始めたのかも知れないと思う。

とにかくイヴァナにまた会いたい。そう心の奥底に刻まれた瞬間だったと思う。

きっとそうだ。